Паспорт качества топлива — это не формальность, а реальный инструмент защиты водителя от суррогата.

По закону паспорт качества топлива должен быть доступен на каждой АЗС. Так что любой водитель вправе попросить паспорт и убедиться, что в колонке действительно льется то топливо, которое заявлено на табло. Этот документ может уберечь вас от дорогостоящего ремонта в сервисе. Если конечно вы знаете, на что смотреть и как читать эти данные.

Зачем вообще топливу паспорт?

Опытный водитель способен определить качество топлива «на глаз». Эти методы работают, но лишь частично – современное горючее устроено слишком сложно, поэтому ни запах, ни консистенция не раскроют всей картины.

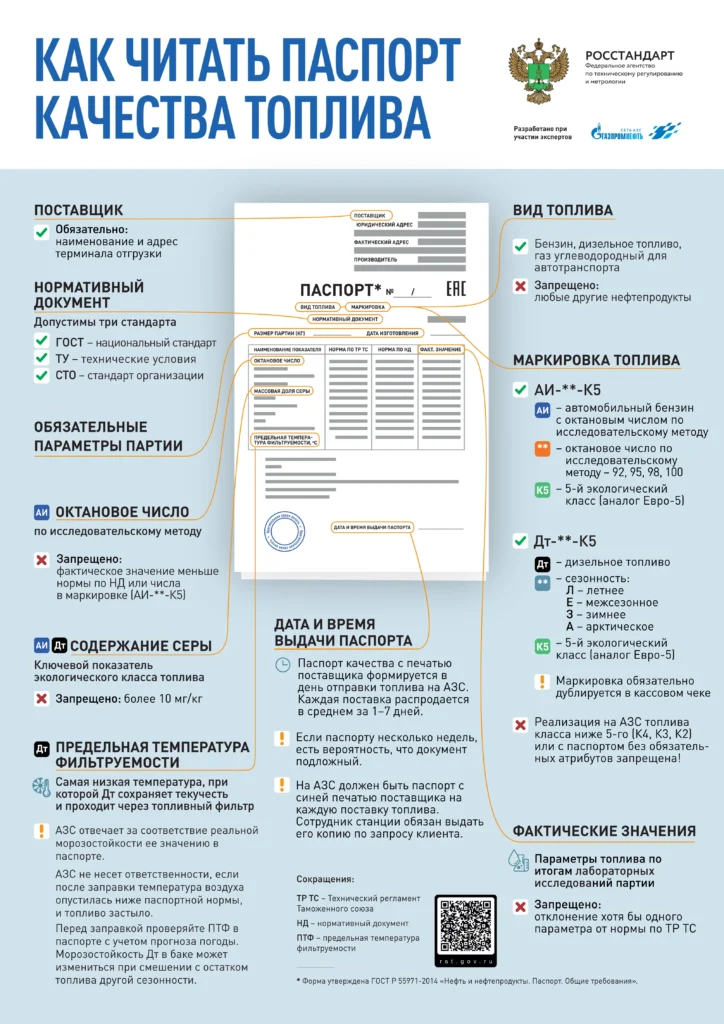

Окончательные ответы способен дать только паспорт качества. Он оформляется на каждую партию топлива после обязательных испытаний в аккредитованных лабораториях. В документе указываются ключевые параметры: октановое число, содержание серы, температура фильтруемости для дизеля и многое другое.

Все показатели фиксируются официально, поэтому именно паспорт становится ключевым доказательством в случае споров между гражданами и АЗС. А еще цифры в паспорте позволяют водителю определить пригодность топлива для конкретных условий – например, выдержит ли дизель январские морозы или нет.

Почему паспорт – это не просто «хотелка», а ваше законное право?

Российское законодательство требует от АЗС предоставлять документы, подтверждающие качество топлива. Это требование зафиксировано в нормативных актах Росстандарта и подкреплено пунктом 71 Правил розничной продажи товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463:

Продавец обязан по требованию потребителя представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию, либо уполномоченным им лицом копию документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.

Еще раз подчеркнем: предъявление копии паспорта качества по первому требованию водителя – это не добрая воля сотрудников заправки, а их прямая обязанность, закрепленная в п. 71 Правил розничной торговли (ПП РФ № 2463). Поэтому если на АЗС хлопают глазами и говорят: «Паспорт? Какой такой паспорт?» или пытаются отмахнуться, фиксируйте отказ письменно и обращайтесь к руководству станции. Это уже нарушение ваших прав как потребителя. Если и руководство заправки делает вид, что все в порядке, смело передавайте жалобу в Роспотребнадзор или Росстандарт. Именно эти органы контролируют качество топлива и соблюдение требований к его реализации.

Технические параметры топлива или на что смотреть в паспорте

Выбить у АЗС паспорт качества – только половина дела. Главное испытание начинается дальше: надо понять, что там написано. Сам документ может выглядеть внушительно – печати, подписи, таблицы с цифрами, но вам не обязательно штудировать все подряд. Достаточно взглянуть на несколько ключевых параметров. Именно они показывают, что в колонке льется качественное топливо, а не суррогат, сваренный на коленке в соседнем гаражном кооперативе.

Октановое число

Октановое число показывает, насколько бензин устойчив к детонации, то есть к самопроизвольному воспламенению в цилиндре. Если показатель ниже нормы, топливо загорается не по команде свечи, а от давления. Водитель ощущает это при разгоне: появляется звонкий металлический стук, параллельно падает тяга и растет расход.

Долго так ездить нельзя, ведь постоянная детонация разрушает поршни, клапаны и цилиндры. Проще говоря, это как вскипятить сладкую газировку в чайнике. Кипеть будет, но вот чайник долго не протянет.

Вывод: для АИ-95 в паспорте должно стоять именно 95. Любое меньшее число значит, что перед вами совсем не тот бензин, за который вы заплатили.

Содержание серы

Этот показатель напрямую влияет и на экологию, и на ваш кошелек. При сгорании сера превращается в оксиды, а те – в серную кислоту. Она смешивается с маслом и начинает буквально «поедать» внутренности мотора. В результате форсунки и катализатор быстрее выходят из строя, а моторное масло теряет свои защитные свойства.

Вывод: по стандарту Евро-5 в бензине и дизеле допускается не более 10 мг серы на килограмм топлива. Все, что выше, – как сейчас принято говорить, ред флаг. Чем больше серы, тем активнее образуется кислота, а значит, тем быстрее ваш движок превращается в комплект расходников.

Температура предельной фильтруемости

На этот моменте просим прильнуть к экранам владельцев дизеля. Температура предельной фильтруемости – ключевой параметр для вашего топлива. Он показывает, до какой минимальной температуры солярка сохраняет текучесть и проходит через топливный фильтр.

Если этот предел -20°С, а за окном -25°С, то дизель начнет мутнеть, в нем выпадут парафиновые кристаллы. Не заметить это будет сложно: мотор просто не заведется, а в прозрачном фильтре будет видно белесую взвесь или хлопья.

Вывод: по стандарту для зимнего дизеля температура предельной фильтруемости должна быть не выше -20°С, а для арктического – обычно не выше -38°С. Но существуют виды, у которых более низкая температура фильтруемости. Например, – 50℃ для арктического дизеля (ДТ-А2-К5). Если значение в паспорте выше, значит, топливо «летнее» и в морозы ваша машина просто встанет.

Документы и реквизиты как улики на случай спора

Химические параметры топлива – это вопрос выживания для вашего мотора. Но есть и вторая сторона медали, юридическая. Если возникнет спор с АЗС, именно документы из паспорта качества станут вашей доказательной базой.

По сути, номер партии, дата, реквизиты поставщика и нормативные документы работают как цепочка улик. Без них любые претензии представители АЗС легко обернут против вас: мол, топливо купили где-то еще, мы ни при чем. А вот с правильно оформленным паспортом можно установить завод-изготовитель, запросить анализы конкретной партии и в суде доказать, что именно эта солярка или бензин вывела из строя двигатель. Так что не менее внимательно изучите:

- Кто поставщик. Обычно указывается нефтебаза или НПЗ. Тут все как с выпечкой или молочкой – чем короче путь до реализатора, тем свежее продукт.

- Нормативные документы. В паспорте топлива всегда указывают, по какому стандарту оно выпущено. Это может быть ГОСТ – государственный стандарт, обязательный для всех. Либо внутренние документы производителя: ТУ (технические условия, которые завод разрабатывает для своего продукта) или СТО (стандарт организации, похожий на ТУ, но действующий не для одного завода, а для всей компании или холдинга).

Бояться этих аббревиатур не стоит: по закону они не могут быть «слабее» ГОСТа, а вот строже – вполне. Например, в ТУ завод может указать еще более низкое содержание серы или добавить моющие присадки сверх базовых требований. Поэтому запись «по ТУ» в паспорте вовсе не признак суррогата, а скорее сигнал, что топливо улучшено по сравнению с обычным ГОСТовским. - Номер партии и дата. Эти данные позволяют отследить путь топлива от завода до АЗС. Номер партии работает как идентификатор: он позволяет привязать конкретное топливо к заводу и его лабораторным протоколам. Именно на него в первую очередь смотрят юристы и эксперты, если дело доходит до спора. Без номера партия становится «безымянной», и доказать, что именно эта заправка продала вам суррогат, почти невозможно.

Дата производства – еще один маркер. Она показывает, насколько свежее топливо. Если партия пролежала на складе или в резервуаре слишком долго, это может сказаться на качестве, и для суда это тоже аргумент в пользу водителя.